Künstlerbund Tübingen Jahresausstellung 2024

Künstlerbund Tübingen

Jahresausstellung 2024

06.12.2024 – 11.01.2025

Kulturhalle, Nonnengasse 19 und Galerie Künstlerbund, Metzgergasse 3, 72070 Tübingen

Öffnungszeiten:

Mi, Do, Fr 16 – 19 Uhr

Sa 11 – 14 Uhr

An Feiertagen bleibt die Galerie geschlossen

Eröffnung: Freitag, 06.12.2024, 19 Uhr, Kulturhalle

In der Kulturhalle und der Galerie Künstlerbund

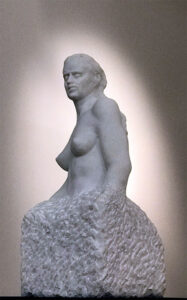

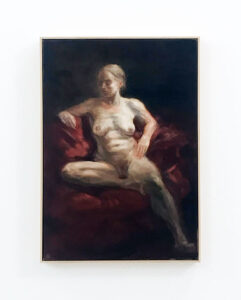

Zum Jahresabschluss präsentieren Künstlerinnen und Künstler des Künstlerbunds Tübingen ihre neuesten Werke. Die beteiligten Künstler_innen geben dieses Jahr thematisch frei einen authentischen Einblick in die Vielfalt ihrer kreativen Auseinandersetzungen. Gezeigt werden Skulpturen, Malerei, Grafik, Fotografie und Mischtechniken, die das breite Spektrum der zeitgenössischen regionalen Kunst repräsentieren.

Mit dabei sind in diesem Jahr: Ralf Bertscheit, Anita Bialas, Stephanie Binding, Eva Borsdorf, Frederick Bunsen, Axel von Criegern, Birgit Dehn, Karl-Heinz Deutschle, Carola Dewor, Ralf Ehmann, Gerhard W. Feuchter, Renate Gaisser, Michael Gompf, Frido Hohberger, Susanne Höfler, Susanne Immer, Gerhard Kilger, Gunther Klosinski, Jürgen Klugmann, Dieter Löchle, Jürgen Mack, Sebastian Rogler, Tilman Rösch, Ava Smitmans und Jochen Warth.

Zum Ausklang findet am Samstag, 11. Januar 2025, um 13 Uhr eine Führung durch die Ausstellung statt, bei der die Künstlerinnen und Künstler anwesend sind.

Vernissage

Freitag, 6. Dezember 2024, 19 Uhr

in der Kulturhalle

Begrüßung: Bürgermeisterin Dr. Gundula Schäfer-Vogel

Einführung: Dagmar Waizenegger, Leiterin des städtischen Fachbereichs Kunst und Kultur, im Gespräch mit Künstler_innen des Künstlerbunds

Öffnungszeiten

7. Dezember 2024 bis 11. Januar 2025

Kulturhalle, Nonnengasse 19 und Galerie Künstlerbund, Metzgergasse 3

Donnerstag und Freitag 16 bis 19 Uhr

Samstag 11 bis 14 Uhr

Sonderöffnungszeiten zum Weihnachtsmarkt:

Samstag, 14. Dezember und Sonntag, 15. Dezember 2024, 11 bis 20 Uhr

an Feiertagen geschlossen

Eintritt frei